Reato di femminicidio: ma non eravamo per l’abolizione dell’ergastolo?

Una nota a commento dell’introduzione della nuova fattispecie di reato. Di Paolo Cognini, avvocato penalista

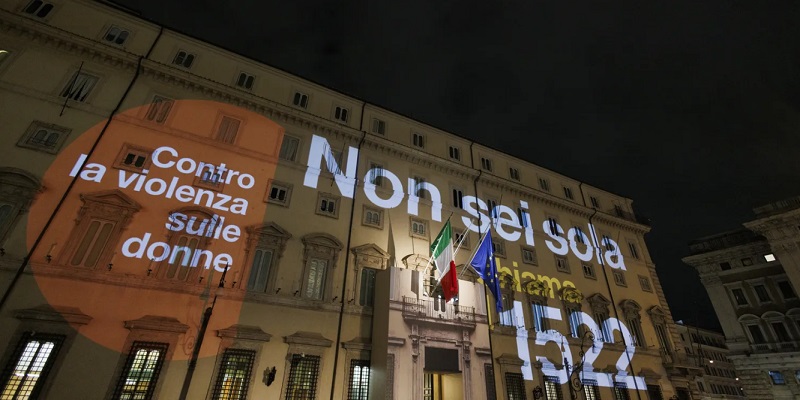

Con il voto unanime della Camera è passata la legge che introduce nel nostro codice penale una nuova ipotesi di reato: quella di femminicidio. In realtà il testo di legge approvato non si limita a disciplinare la nuova fattispecie di reato ma contiene plurime modifiche principalmente al codice penale e all’ordinamento penitenziario, tutte volte all’ulteriore inasprimento delle pene e dei trattamenti carcerari.

In questo momento però voglio limitarmi ad alcune sintetiche considerazioni sul nuovo reato venuto alla luce, a cui nel codice penale è stato assegnato il posto dell’articolo 577bis. Una nascita evidentemente fortunata visto il consenso uniforme delle forze politiche che l’ha accompagnata e il dono di una comunicazione unidirezionale elargito dai re magi mainstream. Ma se fosse solo propaganda?

Partiamo da un fatto già ampiamente riconosciuto dalle statistiche e dalle indagini sul campo: la nuova fattispecie di reato che verrà introdotta nel codice penale non servirà in alcun modo a prevenire e reprimere le uccisioni perpetrate ai danni delle donne, per la semplice ragione che non sarà certo la differenza di pena tra il reato di omicidio e quello di femminicidio ad incidere nella determinazione delle condotte delittuose: condotte che sono il prodotto di ben altri fattori, in realtà oscurati dalla propaganda panpenalista che vorrebbe ridurre tutto ad una problematica di dosimetria delle pene e del carcere.

La nuova norma penale, accolta con le felicitazioni bipartisan di tutto l’arco parlamentare, risponde ad obiettivi che nella realtà materiale non hanno nulla a che vedere con la violenza di genere. Gli esiti effettivi della novella normativa saranno quelli di riabilitare la pena dell’ergastolo cancellando anni di battaglie per la sua abolizione, di introdurre nell’ordinamento penale fattispecie di reato sempre più indeterminate e soggette ad interpretazioni discrezionali, minando così il principio fondamentale della tassatività e certezza delle norma penale e, infine, di consolidare la cultura dell’incremento esponenziale delle pene detentive come strategia salvifica.

Ma l’aspetto ancora più drammatico e intollerabile è che simili operazioni, non solo non hanno alcuna incidenza sul versante di un contrasto effettivo ai femminicidi, ma addirittura si radicano in uno scenario rovesciato, dove il corpo della donna viene ancora una volta sfruttato, strumentalizzato e, in ultimo, piegato a finalità del tutto estranee ed, anzi, opposte alla tematica di genere con cui l’operazione viene giustificata e veicolata a livello giuridico, politico e massmediatico.

La pena dell’ergastolo non è solo una “inciviltà giuridica”: essa è espressione di una cultura che riconosce allo Stato il potere di appropriazione definitiva dei corpi, dell’esercizio di una violenza assoluta prossima a quella della pena capitale, dell’utilizzo della pena come pratica della vendetta che esclude a priori la possibilità di una futura reintegrazione sociale del corpo incarcerato.

“Diritto” di proprietà sul corpo altrui, eliminazione della persona come pratica della vendetta, negazione del bene della vita come ritorsione definitiva: non sono forse gli stessi “segmenti culturali” che sempre ricorrono nella commissione del femminicidio? Il fatto che la nuova fattispecie ergastolana sia passata con il voto unanime di tutte le forze politiche e che la buona novella sia stata annunciata senza alcun interrogativo anche da giornali e riviste che qualche anno fa ospitavano i contributi di intellettuali e giuristi impegnati per l’abolizione dell’ergastolo, fa riflettere.

Ma d’altra parte questo mondo ci ha dimostrato eloquentemente come le contraddizioni non siano un problema, basta ignorarle. Ci si può dichiarare pacifisti e sostenere la Commissione Europea che vara il riarmo, si può auspicare la cessazione delle guerre e votare per inviare le armi che le perpetuano, si può criticare il ddl sicurezza ed essere tra i principali artefici della legislazione in cui esso si radica, si può criticare la svolta autoritaria ed essere protagonisti del controllo poliziesco dei territori e delle città, si può difendere le procure come istituzioni a garanzia del cittadino fingendo di non sapere il ruolo di inquisizione sociale e di repressione che esse hanno svolto e svolgono nella storia del nostro Paese.

L’elenco sarebbe lungo. Ma per quel mondo la cosa davvero importante è partecipare, in un modo e nell’altro, al grande banchetto del consenso e abbuffarsi il più possibile, come porci. Il banchetto è aperto: sgomitando un po’ il posto si trova. Però, per chi fosse davvero interessato, c’è tanto posto fuori, là dove dignità e coerenza possono ancora avere un senso, dove ci sono le vite e le morti reali, dove i problemi sono sicuramente tanti ma, quantomeno, possono essere affrontati per ciò che essi sono e non per il fantasma della loro proiezione elettorale.

Paolo Cognini